29/01/2023

《給十九歲的我》

#給十九歲的我 #香港電影 #紀錄片

百多年來,「奇蹟」兩個字經常用到香港身上,但大多數時候,都是跟經濟或數字掛勾,用來象徵這個小城市在過去的發展變化。在2022年,屢屢刷新票房紀錄的港產電影,也經常與「奇蹟」 兩個字連上關係。

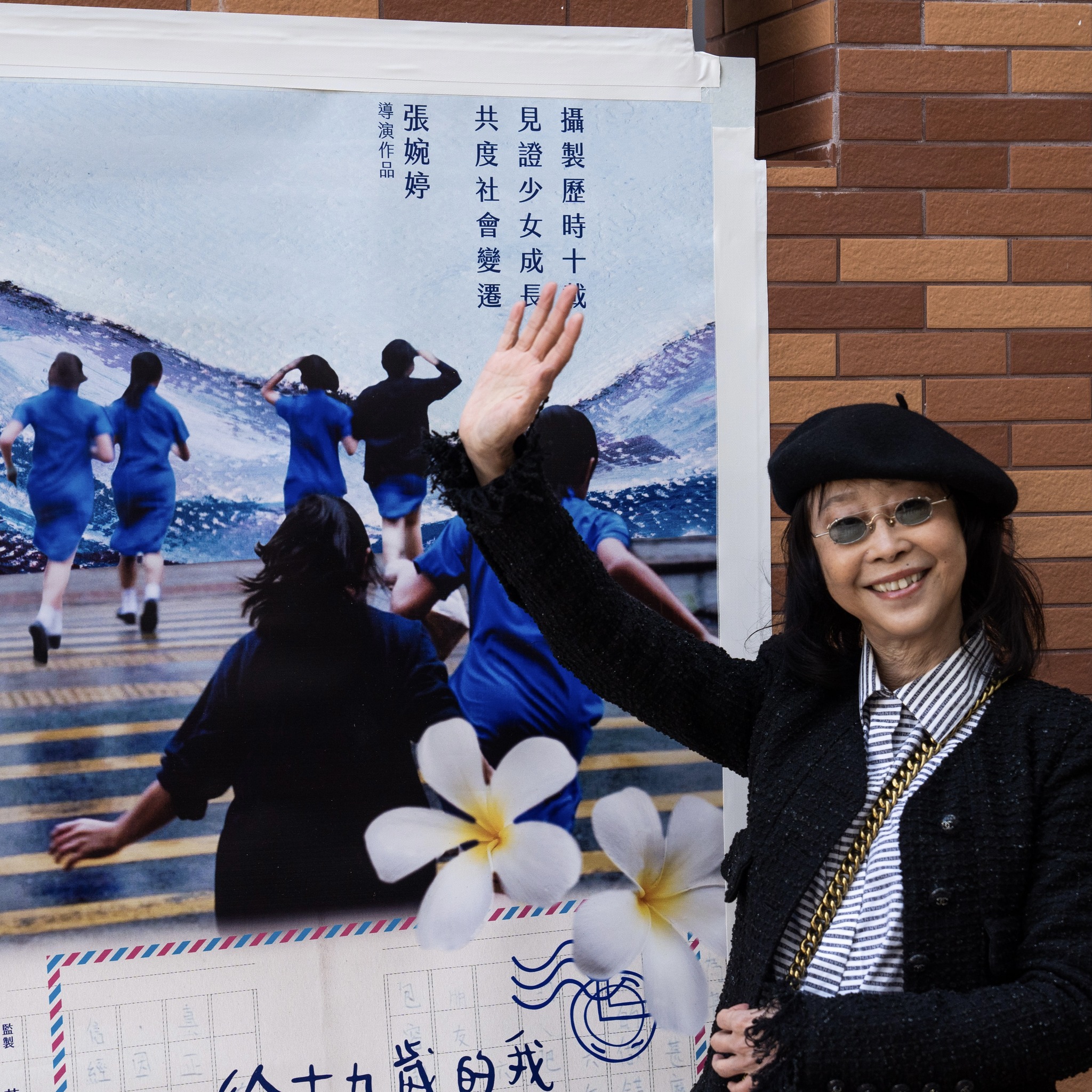

剛拿下電影評論學會「最佳電影」的紀錄片《給十九歲的我》,導演張婉婷得獎後曾形容:「2022年是香港電影界的奇蹟」 。經過近一年數不盡的優先場,累積票房逾六百萬後,電影終於排期在2月2日正式上映。電影公司昨天更特意安排在學校內進行宣傳活動,讓導演、校長及片中數位英華女學生一同出席分享,原來的 「誓師大會」最後變成「感恩大會」,用祈禱祝願電影票房收入能夠用來興建學校泳池,讓同學們日後不用再行路落山去上游泳課。

無論睇完《給十九歲的我》的觀眾有什麼反應都好,大抵都會認同,這是一部可一不可再的作品——一家擁有百年歷史的學校經歷漫長的重建過程,成為這部紀錄片的起點; 但重點不在於紀錄重建工程,而是嘗試通過幾個少女的成長歷程,去捕捉生命的瞬間及變化。所以電影一開始,便是一場無法預知的旅程。

![]()

![]()

用十年時間去完成一部電影的拍攝和剪接,對於曾經出產大量「七日鮮」式電影的香港來說,是匪夷所思的。因為香港人向來最花不起的就是時間,才會建立起這個以「 效率」和「執生」而聞名的城市。若回過頭去看,若早知道是要花上十年時間,可能連當事人本身都會猶豫?然而所謂「奇蹟」,就是無法預先計劃而來的意外收獲。用十年去換來的「奇蹟」,背後是一份不知從何而來執著,還有身邊人的互相扶持。

就像身在一條不知道有多長、何時結束的隧道當中摸黑而行;某些時候甚至會像完全沒有光的黑洞一樣,把人捲入巨大的焦慮和惘然當中。但當你走過了那一段,看到一點點光時,又會覺得一切好像沒有白費。說到底,奇蹟只因為相信,而不是演算而來。

英華女學校身在半山,居高臨下,盡見香港最繁華的一面。

日後,香港還會有更多奇蹟嗎?

圖2 & 3by Bertha Wang

圖1、5、6由GoldenScene 提供