當人意識到自己和地方以至世界的關係,地圖便應運而生。十六世紀,當人們開始航海遠行開發新大陸,地圖更進化為一門專業。天然地理環境及其他特質決定了地圖內容,但另一方面,由地區劃分,以至是地標的選取,地圖很多時亦定義了我們對地方空間的理解。

在智能電話還未普及的年代,開車的人手邊總放著一本「地圖王」,實用以外,地圖帶給人們一種新的認知:原來在我們生活的這座城市,並非只有鐵路沿線的一個個站名。當Google Map和GPS出現後,大家在彈指之間已能掌握點對點最便捷的移動方式,不用再動腦筋考眼力在地圖上,但同時對空間的認知亦變得更局部、碎片化。近年不少本地創作人都用手繪地圖的方式,呈現香港不同的社區面貌。這些地圖不一定完全客觀,但每一張都展示了繪畫者獨一無二的觀察和想像角度。

小小的香港,住著數不清的神祇—七姐八仙文昌關公北帝車公太上老君金花婆婆地藏王菩薩還有黃大仙……伴隨著來自五湖四海的移民,來到香港安身立命。原本在廟裡正襟危坐的祂們,在本地插畫師Carmen Ng @carmenng.art的「十八區滿天神佛」地圖裡,平易近人得就像是每日會笑著打招呼的街坊,同區的關公和文昌老友鬼鬼地擺著拍照姿勢,北帝和楊侯也盤著腿有說有笑。今日的香港,這些神祇和你我的日常生活或不如從前般密切,但依然印證了每個社區本身,甚至香港的變遷。

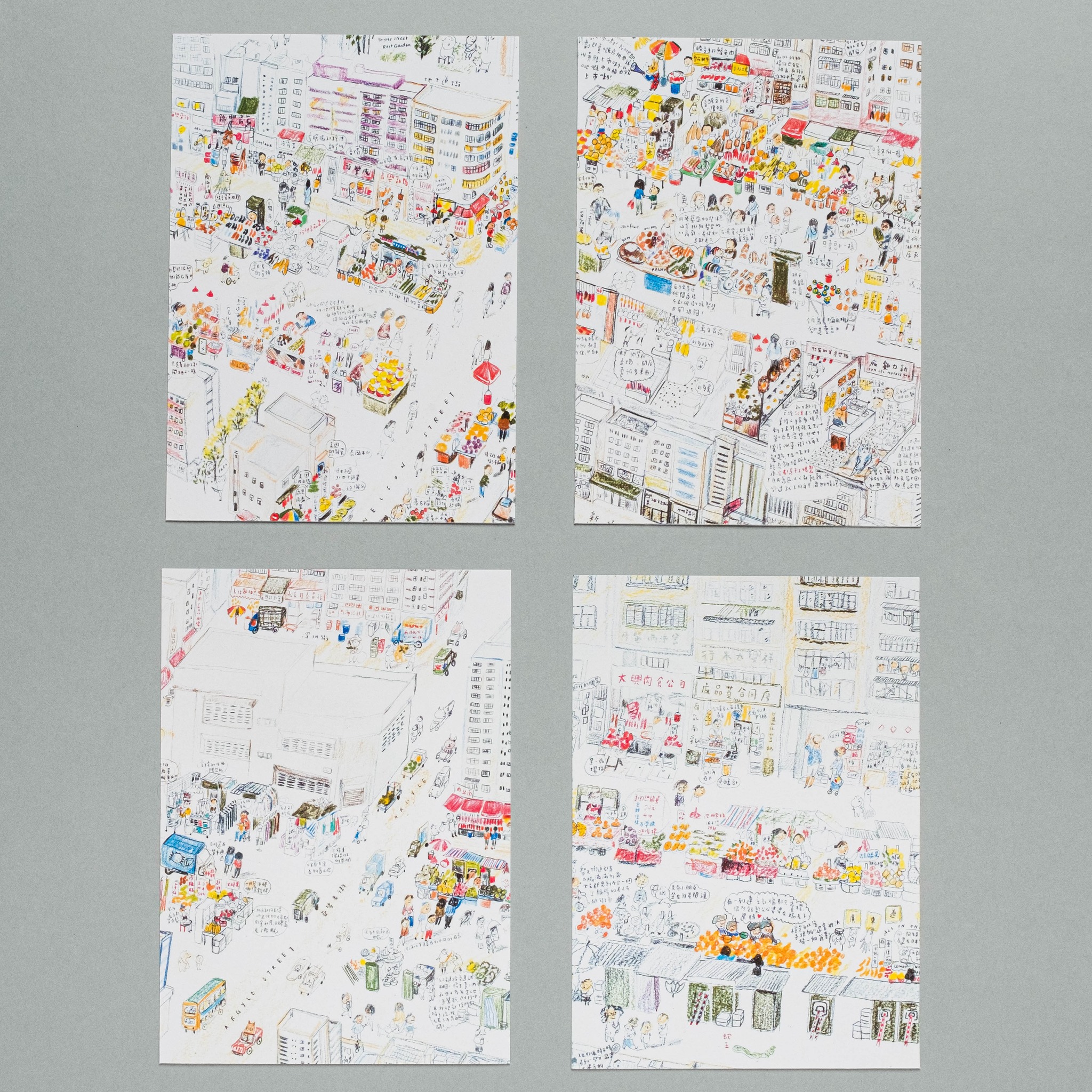

另一位本地插畫師貓珊 @maoshanconnie ,則從自己的兒時回憶出發,深入廣東道旺角露天街市,一筆一劃創作出「街市清明上河圖」。廣東道旺角露天街市的歷史可追溯到1925年,是現時少數仍保留著街道公共空間及庶民活力的露天街市。街上既有位於舊樓下的傳統商舖,路中間則有數百個傳統鐵皮檔口,兩者混和交織,難分界線。置身其中,我們的注意力一般都會放在琳琅滿目的攤檔商品;但在貓珊的作品裡,無論是擺檔的小販、買餸的顧客,還是居住樓上的街坊,甚至老店內的一頭貓,都是不可或缺,都是構成傳統街市生活感的重要部分。

若果要為自己的社區動手畫一張地圖,你又會選擇畫什麼?是自己所住的大廈?每天經過的公園?大聲叫賣的菜檔阿姨?還是每次懂得自動替你走芫荽的茶餐廳?

![]()

![]()

![]()

![]()

❈ 現凡購買【十八區滿天神佛】和【旺角街市清明上河圖】掛畫或明信片任何兩件,即享8折優惠 !本地平郵免運費,立即下單:https://bit.ly/3oyOdOc