「搵食啫,犯法呀?」We are what we speak. 食住上、食自己、食水深、食檸檬、食夾棍……香港人搵食大過天的DNA,其實早早已存在於日常語言之中。

搵食大過天,但食本身是什麼?時下人人都講飲講食,但往往在後面加上「文化」二字——飲食文化,整件事又好像立刻「升呢」了?「食,說到底就是吞食,是每個人的原始慾望。」本地漫畫家歐陽應齋(阿齋)多年來致力研究各地飲食,今次把漫畫和飲食結合,契機源自有日和朋友的日常對話中,突然發現和食有關的廣東話俚語總自然地夾雜其中,有很多更是言簡意賅例如「啜核」、「食自己」。

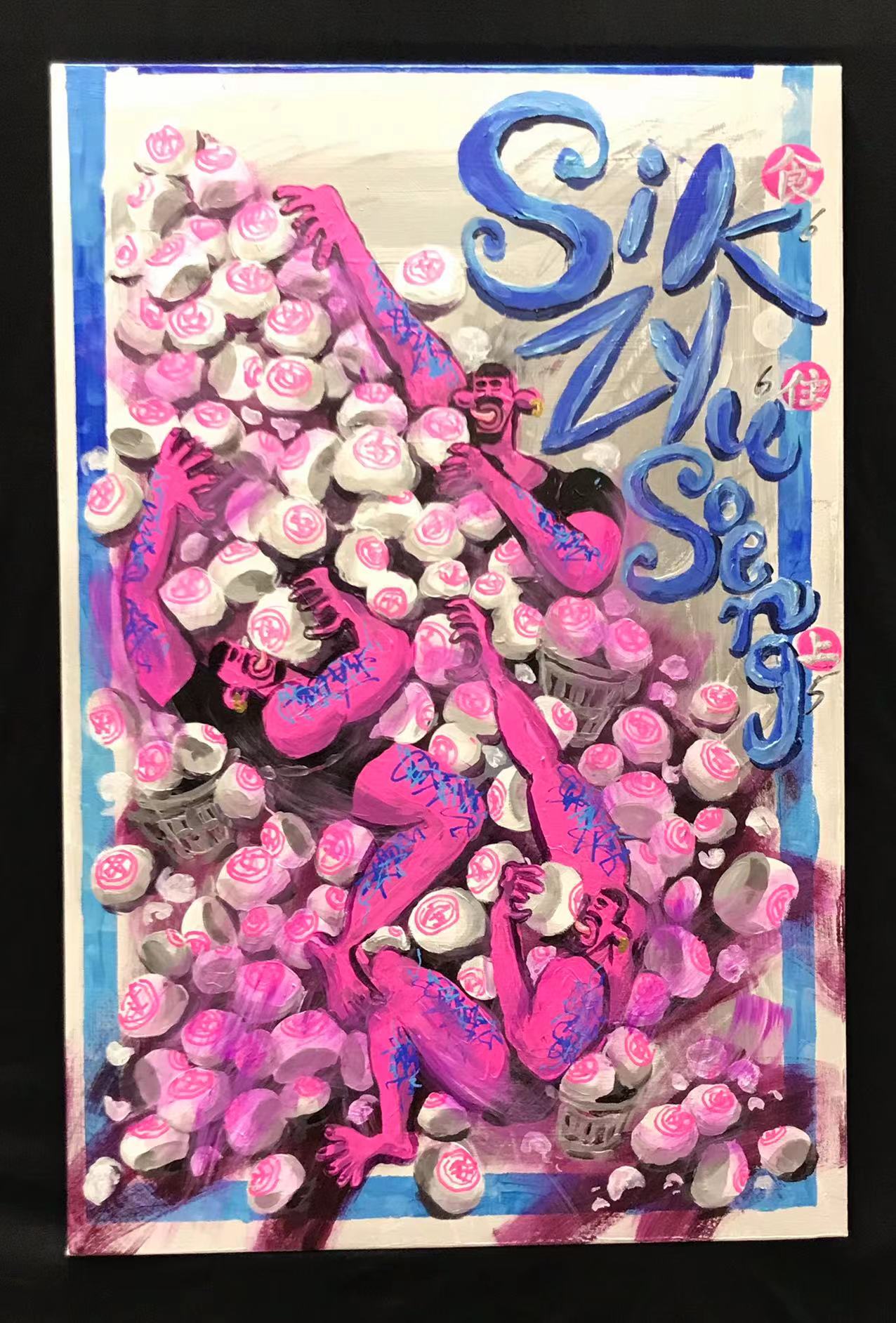

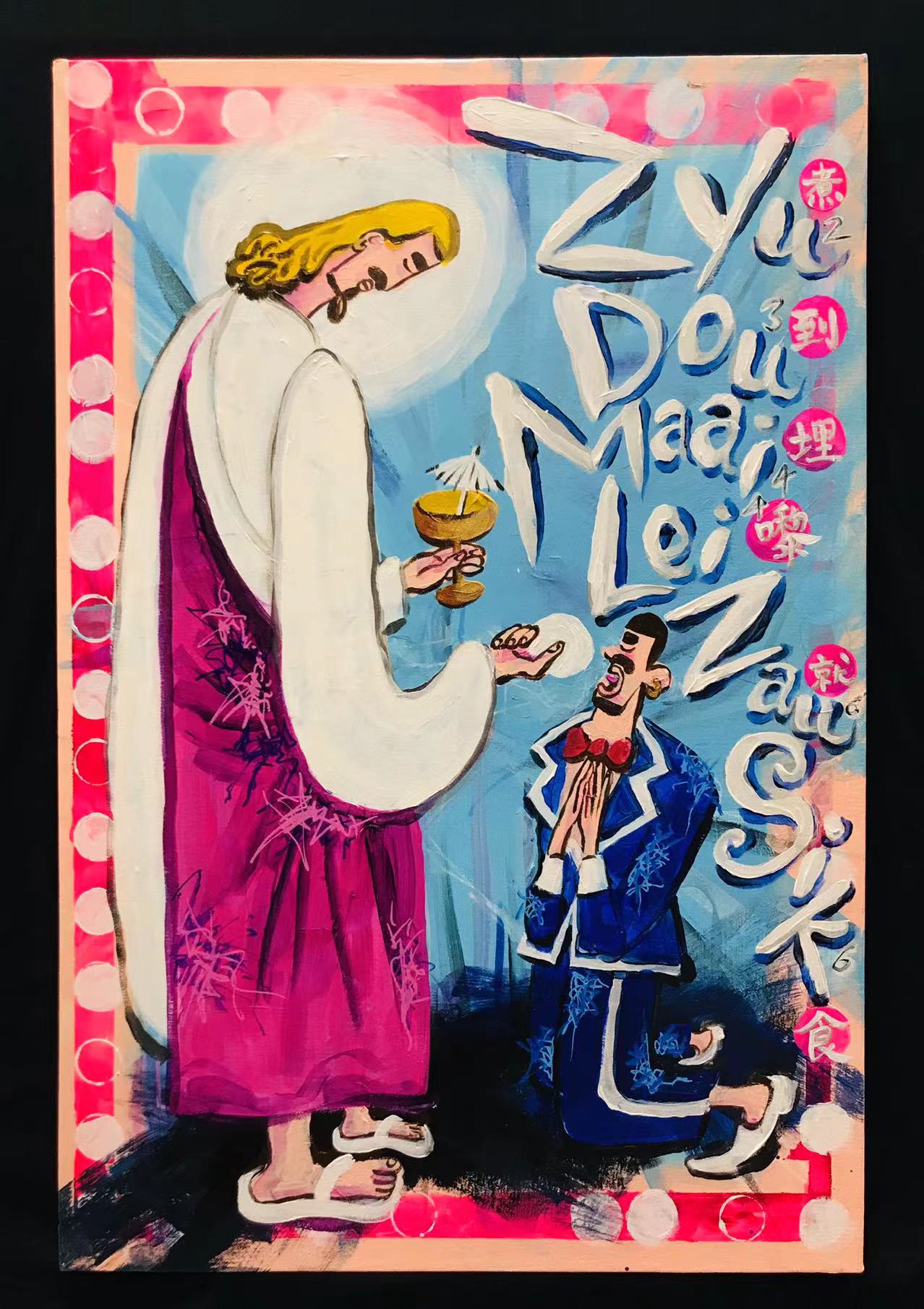

邊搶包山邊「食住上」,把包不停塞進口裡;「密食當三番」,層層疊的蒸籠點心成為麻雀檯上的主角……慾望本無形,但把一句句和食有關的廣東話俗語視覺化,就變成有聲又有畫的港式幽默。今次展出的三十六幅作品,無論是誇張大膽的用色、內容,還是密集的構圖和展示方式,都予人一種物慾橫流的感覺。「這正是我眼中香港真實的其中一面,hello Hong Kong。」畫中人沒有既定身份和性格,可以是每一個在這個城市裡的你我她,時而身披白袍施予食物,時而忘我嗑藥,甚至去掉五官,化身成一個名牌包包。

語言反映社會環境改變,但同時也顯露一些不變的特質。昔日普羅大眾生活艱苦,為基本溫飽奔馳,開口埋口都係食固然十分容易理解;而在有自來水供應、吃狗肉有違社會道德標準的今日,已很少聽到有人說「唔食狗肉飲狗湯」和「開埋井俾人食水」。當生活條件普遍得到改善,可是不少和食相關的俚語,你我仍是一聽就明。「煮到埋嚟就食」、「有食唔食,罪大惡極」……在這些普及的語言之中,食不再只是食,更蘊含著實事求是和適應力強的處世態度,香港人不變的草根性。

廣東話講唔正,就唔係香港人?你會如何界定香港人的身份?展覽最後的部份,數位在香港居住的非本地人讀出畫作裡的廣東話俚語。在音樂家丁龑霆的重新編曲下,沒有固定旋律的唱腔粵曲「梆黃」和刻意錯音的琴聲,配上唔鹹唔淡的廣東話,眾聲喧嘩,卻出奇地悅耳、耐聽。今次展覽,阿齋特意邀請不同專業背景的人參與創作:獨立策展人、建築師、音樂家,一如香港這個地方,左溝右溝炒埋一碟,卻在有限資源裡迸發出創意和想像,再用廉宜的木梯被改裝成畫架,呼應展覽題目「食住上」。

廣東話講唔正,就唔係香港人?你會如何界定香港人的身份?展覽最後的部份,數位在香港居住的非本地人讀出畫作裡的廣東話俚語。在音樂家丁龑霆的重新編曲下,沒有固定旋律的唱腔粵曲「梆黃」和刻意錯音的琴聲,配上唔鹹唔淡的廣東話,眾聲喧嘩,卻出奇地悅耳、耐聽。今次展覽,阿齋特意邀請不同專業背景的人參與創作:獨立策展人、建築師、音樂家,一如香港這個地方,左溝右溝炒埋一碟,卻在有限資源裡迸發出創意和想像,再用廉宜的木梯被改裝成畫架,呼應展覽題目「食住上」。

三十六幅作品三十六個俚語,哪一句最適合現下的香港?阿齋答:「食得鹹魚抵得渴。」同一句話,配上不同語氣總有不同意思,就看我們各自如何解讀。

三十六幅作品三十六個俚語,哪一句最適合現下的香港?阿齋答:「食得鹹魚抵得渴。」同一句話,配上不同語氣總有不同意思,就看我們各自如何解讀。

「Sik Zyu Soeng 食住上 —— 應霽搵食漫畫展」

日期:即日至4月11日

時間:早上11時至下午6時(逢星期一閉館)

地點: PMQ Taste Library 味道圖書館 (B座5樓H504)

(圖片由味道圖書館提供)